Avec ses recommandations concernant la SAQ et la perception des impôts sur le revenu des sociétés, la commission Robillard nous force à revisiter l’histoire de ce qu’on appelle le « modèle québécois ».

À partir de quelle année ce qu’on appelle communément le modèle québécois a-t-il commencé à se développer ? La question m’est venue à l’esprit en écoutant le téléjournal de Radio-Canada lundi soir, où l’on disait que le rapport de la commission Robillard « s’attaque au cœur du modèle québécois ».

On faisait référence aux deux recommandations les plus visibles du rapport final de la commission, soit l’introduction de la concurrence dans le commerce de l’alcool et la possibilité de confier à Revenu Canada la perception des impôts sur le revenu des sociétés.

La Commission des liqueurs, l’ancêtre direct de la SAQ, a été créée en 1921 par le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau, en réponse au vent de prohibition qui soufflait sur l’Amérique du Nord. L’impôt sur le revenu du Québec a été instauré en 1954 par Maurice Duplessis. Est-ce que cela fait de MM. Taschereau et Duplessis les pères d’un modèle né quelque part entre les années 20 et 50?

Si je cite ainsi notre télévision publique, c’est parce que son réflexe est typique de la façon dont nous réfléchissons à nos institutions. Tout ce qui est différent au Québec fait partie du modèle québécois et toute remise en question de ce que l’on associe à tort ou à raison à ce modèle devient une forme de sacrilège.

Ces réflexes défensifs sont d’autant plus étonnants que dans le cas précis de ces deux propositions, on ne s’attaque pas à des programmes sociaux ou à de grandes politiques, mais à rien d’autre que deux mécanismes de perception fiscale.

J’ai déjà écrit une chronique, il y a un an, évoquant l’idée de confier la perception de l’impôt sur le revenu à Ottawa, pour éviter les dédoublements et économiser beaucoup d’argent.

Je sais bien qu’au Québec, on y voit un symbole. Mais on le fait en réécrivant notre histoire. La grande bataille de Maurice Duplessis fut d’affirmer l’autonomie du Québec en réinstaurant un impôt sur le revenu malgré l’opposition d’Ottawa, et en forçant Ottawa à rendre cet impôt provincial déductible de l’impôt fédéral. L’enjeu était là, pas dans les mécanismes mis en place pour percevoir l’argent. Mais le symbole reste. Et nous devons nous demander à quels symboles nous tenons, et à quel prix.

392 millions, c’est cher payé pour avoir le privilège de remplir deux déclarations d’impôt. Il me semble qu’avec les économies potentielles, on pourrait faire quelque chose de plus intelligent.

Quant à la SAQ, il est quand même assez évident que la vente de l’alcool par un monopole d’État est une anomalie héritée d’un autre âge, mais dont on ne sait pas comment se sortir. Sagement, la commission écarte les scénarios de privatisation et propose plutôt d’ouvrir le marché à d’autres, pour créer un climat de concurrence qui forcerait la société d’État à être plus efficace.

C’est presque une loi de la nature que les monopoles ont tendance à s’encrasser et que la concurrence force l’innovation et l’efficacité. Je vois mal en quoi la SAQ y échapperait. Le consommateur y gagnerait, comme c’est le cas avec l’alimentation. Sur le plan fiscal, la formule permettrait de garnir tout autant les coffres de l’État d’une façon plus transparente, avec une taxe claire sur les bouteilles au lieu du mécanisme tarabiscoté des dividendes.

J’ai d’ailleurs été stupéfait de la défense enflammée de la SAQ dans ces pages par son ancien PDG, Gaétan Frigon. Lui qui a œuvré dans l’alimentation et qui est entrepreneur devrait être le premier à savoir que les vertus de la concurrence sont, pour reprendre son image, un des fondements d’un « cours de commerce 101 ». Cela laisse croire que Québec inc. aussi tient à nos vaches sacrées.

Je me suis même demandé si la commission Rémillard n’avait pas fait exprès pour choisir ces deux cibles, pour mettre les Québécois face à leurs contradictions. Et nous montrer que trop souvent, on ne défend pas des principes ou des valeurs, mais seulement des habitudes.

On faisait référence aux deux recommandations les plus visibles du rapport final de la commission, soit l’introduction de la concurrence dans le commerce de l’alcool et la possibilité de confier à Revenu Canada la perception des impôts sur le revenu des sociétés.

La Commission des liqueurs, l’ancêtre direct de la SAQ, a été créée en 1921 par le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau, en réponse au vent de prohibition qui soufflait sur l’Amérique du Nord. L’impôt sur le revenu du Québec a été instauré en 1954 par Maurice Duplessis. Est-ce que cela fait de MM. Taschereau et Duplessis les pères d’un modèle né quelque part entre les années 20 et 50?

Si je cite ainsi notre télévision publique, c’est parce que son réflexe est typique de la façon dont nous réfléchissons à nos institutions. Tout ce qui est différent au Québec fait partie du modèle québécois et toute remise en question de ce que l’on associe à tort ou à raison à ce modèle devient une forme de sacrilège.

Ces réflexes défensifs sont d’autant plus étonnants que dans le cas précis de ces deux propositions, on ne s’attaque pas à des programmes sociaux ou à de grandes politiques, mais à rien d’autre que deux mécanismes de perception fiscale.

J’ai déjà écrit une chronique, il y a un an, évoquant l’idée de confier la perception de l’impôt sur le revenu à Ottawa, pour éviter les dédoublements et économiser beaucoup d’argent.

Je sais bien qu’au Québec, on y voit un symbole. Mais on le fait en réécrivant notre histoire. La grande bataille de Maurice Duplessis fut d’affirmer l’autonomie du Québec en réinstaurant un impôt sur le revenu malgré l’opposition d’Ottawa, et en forçant Ottawa à rendre cet impôt provincial déductible de l’impôt fédéral. L’enjeu était là, pas dans les mécanismes mis en place pour percevoir l’argent. Mais le symbole reste. Et nous devons nous demander à quels symboles nous tenons, et à quel prix.

392 millions, c’est cher payé pour avoir le privilège de remplir deux déclarations d’impôt. Il me semble qu’avec les économies potentielles, on pourrait faire quelque chose de plus intelligent.

Quant à la SAQ, il est quand même assez évident que la vente de l’alcool par un monopole d’État est une anomalie héritée d’un autre âge, mais dont on ne sait pas comment se sortir. Sagement, la commission écarte les scénarios de privatisation et propose plutôt d’ouvrir le marché à d’autres, pour créer un climat de concurrence qui forcerait la société d’État à être plus efficace.

C’est presque une loi de la nature que les monopoles ont tendance à s’encrasser et que la concurrence force l’innovation et l’efficacité. Je vois mal en quoi la SAQ y échapperait. Le consommateur y gagnerait, comme c’est le cas avec l’alimentation. Sur le plan fiscal, la formule permettrait de garnir tout autant les coffres de l’État d’une façon plus transparente, avec une taxe claire sur les bouteilles au lieu du mécanisme tarabiscoté des dividendes.

J’ai d’ailleurs été stupéfait de la défense enflammée de la SAQ dans ces pages par son ancien PDG, Gaétan Frigon. Lui qui a œuvré dans l’alimentation et qui est entrepreneur devrait être le premier à savoir que les vertus de la concurrence sont, pour reprendre son image, un des fondements d’un « cours de commerce 101 ». Cela laisse croire que Québec inc. aussi tient à nos vaches sacrées.

Je me suis même demandé si la commission Rémillard n’avait pas fait exprès pour choisir ces deux cibles, pour mettre les Québécois face à leurs contradictions. Et nous montrer que trop souvent, on ne défend pas des principes ou des valeurs, mais seulement des habitudes.

ALAIN DUBUC

source -> http://plus.lapresse.ca/

Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. Consultez-le gratuitement en version interactive dans l’application La Presse+.

TOUCHE PAS À MON MONOPOLE

Au lieu de s’accrocher à son monopole et à ses privilèges, la Société des alcools du Québec devrait reconnaître que l’efficience a bien meilleur goût

Tant pis pour sa haute direction, mais la Société des alcools du Québec (SAQ) devra un jour mettre de l’eau dans son vin.

À chaque remise en question de son efficacité, la SAQ joue à l’autruche. Idem lorsqu’on critique son monopole créé en 1921, durant la période de la prohibition en Amérique de Nord.

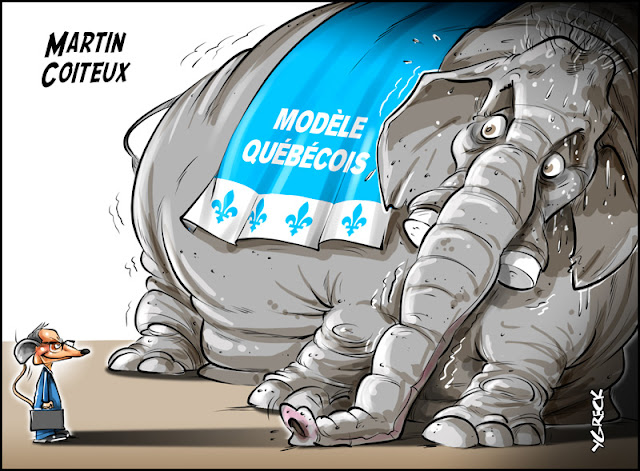

La commission Robillard a recommandé au gouvernement du Québec de demander à la Société d’État de faire des efforts de réduction de ses charges administratives. Elle évalue le taux de ses frais de gestion à 21 %, un ratio que la SAQ conteste. La commission a également entrouvert la porte à la concurrence. Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, s’est dit ouvert à revoir le modèle d’affaires et analyser la libéralisation du marché.

Est-ce que ces recommandations ont amorcé un début de réflexion à la SAQ ? Niet. La société était déjà passée en mode attaque avant la fin de la conférence de presse de la commission.

Or, cette tactique n’intimidera pas « l’homme de fer » du gouvernement libéral, en croisade pour « rénover l’État québécois et rétablir l’équilibre budgétaire ». Martin Coiteux a répété en entrevue hier qu’il juge le comportement de la SAQ « inacceptable » en arguant qu’il y a toujours « des gens qui sont réfractaires au changement ».

La SAQ aime peut-être changer des choses, mais à sa manière seulement. Par exemple, côté concurrence, la direction adopte un autre discours lorsqu’il s’agit de justifier les salaires « concurrentiels » de ses cadres pour attirer « des personnes compétentes ». La SAQ se montre réticente à revoir les généreux bonis, indemnités de départ et autres allocations de transition de ses cadres, pourtant le gouvernement propose seulement de « lier le versement de bonis à des objectifs d’efficience et de rentabilité », ce qui tient de la simple logique.

La société a le meilleur des deux mondes. Elle refuse la concurrence, mais laisse les agents et les fournisseurs extérieurs faire face à la compétition féroce. Elle refuse de réévaluer ses prix exorbitants, mais elle se targue de valoriser « l’expérience client ». Elle propose des rabais, tout en sachant qu’en fin de compte, ils font gonfler les prix. Elle s’associe à Éduc’Alcool pour prôner la modération, mais elle ouvre des SAQ Dépôt pour vendre du vin en vrac et en gros.

Depuis quelques années, la société d’État ne vend pas uniquement du vin et des spiritueux : elle vend du marketing. Avec son département d’affaires publiques et communications, la SAQ est aujourd’hui une entreprise commerciale qui carbure à l’image, à la commandite et à la promotion.

La SAQ est plus près de la voracité du monde des affaires que de la passion du caviste pour la qualité de ses cuvées et ses arrivages.

La SAQ est souvent sur la sellette. Voilà dix ans, on parlait de la vendre pour regarnir les coffres de l’État. Des commentateurs se demandaient comment « des administrateurs aussi bien traités » demeuraient incapables de cesser de faire grimper les frais d’exploitation. Ils leur suggéraient de faire leurs devoirs.

On demandera respectueusement la même chose à la haute direction de la SAQ, plutôt que d'adopter l’attitude du potentat.

TOUCHE PAS À MON MONOPOLE

Au lieu de s’accrocher à son monopole et à ses privilèges, la Société des alcools du Québec devrait reconnaître que l’efficience a bien meilleur goût

Tant pis pour sa haute direction, mais la Société des alcools du Québec (SAQ) devra un jour mettre de l’eau dans son vin.

À chaque remise en question de son efficacité, la SAQ joue à l’autruche. Idem lorsqu’on critique son monopole créé en 1921, durant la période de la prohibition en Amérique de Nord.

La commission Robillard a recommandé au gouvernement du Québec de demander à la Société d’État de faire des efforts de réduction de ses charges administratives. Elle évalue le taux de ses frais de gestion à 21 %, un ratio que la SAQ conteste. La commission a également entrouvert la porte à la concurrence. Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, s’est dit ouvert à revoir le modèle d’affaires et analyser la libéralisation du marché.

Est-ce que ces recommandations ont amorcé un début de réflexion à la SAQ ? Niet. La société était déjà passée en mode attaque avant la fin de la conférence de presse de la commission.

Or, cette tactique n’intimidera pas « l’homme de fer » du gouvernement libéral, en croisade pour « rénover l’État québécois et rétablir l’équilibre budgétaire ». Martin Coiteux a répété en entrevue hier qu’il juge le comportement de la SAQ « inacceptable » en arguant qu’il y a toujours « des gens qui sont réfractaires au changement ».

La SAQ aime peut-être changer des choses, mais à sa manière seulement. Par exemple, côté concurrence, la direction adopte un autre discours lorsqu’il s’agit de justifier les salaires « concurrentiels » de ses cadres pour attirer « des personnes compétentes ». La SAQ se montre réticente à revoir les généreux bonis, indemnités de départ et autres allocations de transition de ses cadres, pourtant le gouvernement propose seulement de « lier le versement de bonis à des objectifs d’efficience et de rentabilité », ce qui tient de la simple logique.

La société a le meilleur des deux mondes. Elle refuse la concurrence, mais laisse les agents et les fournisseurs extérieurs faire face à la compétition féroce. Elle refuse de réévaluer ses prix exorbitants, mais elle se targue de valoriser « l’expérience client ». Elle propose des rabais, tout en sachant qu’en fin de compte, ils font gonfler les prix. Elle s’associe à Éduc’Alcool pour prôner la modération, mais elle ouvre des SAQ Dépôt pour vendre du vin en vrac et en gros.

Depuis quelques années, la société d’État ne vend pas uniquement du vin et des spiritueux : elle vend du marketing. Avec son département d’affaires publiques et communications, la SAQ est aujourd’hui une entreprise commerciale qui carbure à l’image, à la commandite et à la promotion.

La SAQ est plus près de la voracité du monde des affaires que de la passion du caviste pour la qualité de ses cuvées et ses arrivages.

La SAQ est souvent sur la sellette. Voilà dix ans, on parlait de la vendre pour regarnir les coffres de l’État. Des commentateurs se demandaient comment « des administrateurs aussi bien traités » demeuraient incapables de cesser de faire grimper les frais d’exploitation. Ils leur suggéraient de faire leurs devoirs.

On demandera respectueusement la même chose à la haute direction de la SAQ, plutôt que d'adopter l’attitude du potentat.

LUC BOULANGER

source -> http://plus.lapresse.ca/

Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. Consultez-le gratuitement en version interactive dans l’application La Presse+.

...

Qui étaient les aristocrates? Des individus munis de toutes sortes de privilèges grâce à leur proximité du pouvoir royal. Ils justifiaient ces privilèges par la possession d'un sang spécial. Ils avaient l'habitude de mépriser les marchands et les commerçants pour leurs « basses occupations » centrés sur l'échange d'argent et la quête de profit. En comparaison, eux s'adonnaient à des activités culturelles et intellectuelles supérieures. Ils avaient un sens du goût raffiné. Tout cela justifiait leurs existences. Ils étaient également protégés contre les vicissitudes des « marchés ». Qu'il y eut famine, tremblement de terre, guerre, innovation technologique ou fluctuations diverses dans le comportement de la populace; leur position dans la société était assurée par la force et ils n'avaient rien à craindre.

L'histoire nous raconte que les aristocrates ont été remplacés par d'autres classes dirigeantes démunies de privilèges et qui se consacrent à promouvoir l'intérêt populaire. Je propose une autre histoire. Ils n'ont pas disparu, ils ont muté, comme une hydre à qui deux têtes repoussent après décapitation. Auparavant, ils étaient des aristocrates de sang en vertu d'un droit divin. Ils se sont alors transformés en aristocrates sociaux en vertu d'un droit politique afin de récupérer à leur avantage la nouvelle trame narrative en vogue depuis l'apparition des socialistes.

...

source -> http://www.quebecoislibre.org/

Au pays du statu quo

BENOÎT AUBIN

Samedi, 5 septembre 2015

En Inde, il est interdit de botter le derrière d’une vache pour qu’elle dégage. Dans l’islam, il est interdit de dessiner le prophète. Pour le Vatican, les femmes ne peuvent être ordonnées.

Ces interdits ont pris racine dans des époques lointaines, et s’imposent encore, même si plus rien ne les justifie. Le Québec souffre de la même sclérose mythologique, sauf qu’elle est plus récente.

Bunker idéologique

Les sondages démontrent que les citoyens veulent du changement. Je pense qu’ils aspirent à plus que changer de premier ministre de temps à autre.

Notre société est devenue un bunker idéologique aux fenêtres scellées, où les mêmes discours, menaces, promesses, problèmes et solutions sont recyclés à l’infini. Nous sommes au pays du statu quo, et, comme dans Alice au Pays des merveilles, ce sont les forces dites «progressistes» qui l’imposent.

Ici, il est strictement interdit de questionner ce qu’on appelle les acquis de la Révolution tranquille, interdit de remettre en question ce qu’on appelle le modèle québécois, et interdit de voir le Québec autrement que comme une nation fragile, dominée par un «bloc canadien» hostile – et assiégée par des hordes d’immigrants voleurs de pays.

Ces dogmes tressés serrés constituent le seul discours autorisé. Vouloir en sortir est sacrilège, et les mécréants sont lapidés. Couillard, «plus fédéraliste» que Harpeur...

Le «changement» souhaité serait peut-être de pouvoir se sortir la tête de cette trappe, et de jeter un regard neuf sur notre société. Mais cette quête d’innovation est interdite. Voyez comment PKP parle maintenant comme un leader travailliste. François Legault essaie de positionner la CAQ en dehors de l’impasse constitutionnelle, mais on l’y ramène sans cesse...

Nous ne sommes plus en 1956, quand Maurice Duplessis a fait du Québec la seule province dotée de sa propre déclaration fiscale, et des armées de bureaucrates requis pour l’administrer – une mesure «d’autonomie provinciale».

Mais la suggestion, cette semaine, de remettre toute cette paperasse à Ottawa pour économiser quelques centaines de millions a été accueillie comme un geste séditieux, une tentative de «démolir le Québec».

Ce sont aussi « nos » fonctionnaires

Dire que les fonctionnaires d’Ottawa sont «nos» fonctionnaires autant que les provinciaux, puisque nous les finançons tous, n’est pas autorisé. Penser à faire des économies en éliminant les doublons? Tabou! Ottawa = ennemi. Amen!

Peut-être que, dans les années 1950, créer une fonction publique québécoise forte et ambitieuse était la chose à faire. Soixante ans plus tard, elle est devenue un chancre boulimique qui a perdu de vue qu’elle est un service public.

Ralentir la hausse de ses coûts devient «austérité». Syndicats et organismes transmettent les coupes directement au public sans revoir leurs structures et coûts de fonctionnement. Les rappeler à l’ordre, c’est vouloir démanteler le Québec.

L’Église catholique s’est retrouvée dans cette position au début des années 1960. Forte de son dogme, de ses œuvres et de ses grandeurs passées, elle se prenait pour la Nation, et dirigeait les mœurs et les gouvernements autant que les têtes et les âmes, en plus des écoles et des hôpitaux. Puis, en moins de cinq ans, boom! Elle ne dirigeait plus rien. Le changement vient toujours très vite pour ceux qui ne le voient pas venir.

source -> http://www.journaldemontreal.com/